報道資料

ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

検索日と情報が異なる可能性がございますので、 あらかじめご了承ください。

2023年5月16日

ソニー独自の高分子材料を用いた、ADCの高DAR化に向けた共同研究を実施

ソニー株式会社

アステラス製薬株式会社

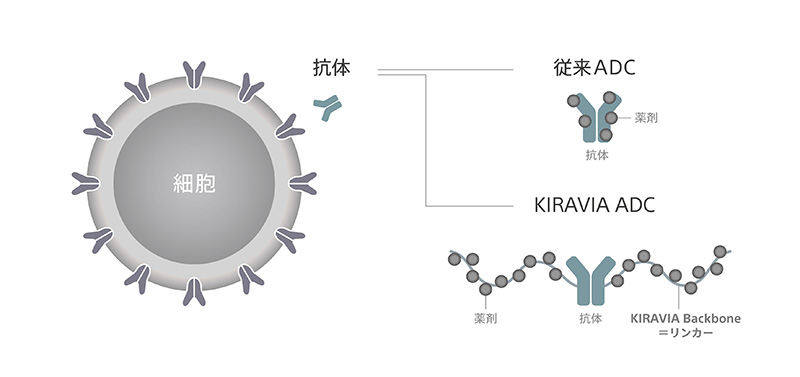

ソニー株式会社(本社:東京都港区、社長 兼 CEO:槙 公雄、以下、「ソニー」)とアステラス製薬株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長CEO:岡村直樹、以下、「アステラス製薬」)は、ソニーが独自開発した高分子材料「KIRAVIA™ Backbone」(キラビアバックボーン)(※1、2)による、がん領域における新規抗体薬物複合体(Antibody-Drug Conjugate: ADC)プラットフォームの創製に向けた共同研究契約を締結しました。ADCは(※3)、標的細胞に選択的に抗がん剤等の薬物を届けることによる高い効果と副作用の低減が期待されます。より優れたADCを創製するために、抗体と抗がん剤をつなぐリンカーの技術が重要と考えられています。高い設計自由度により、搭載する薬剤分子を正確に増やしながら水溶性向上等の機能性を付加できるKIRAVIA Backboneをリンカーに用いることで、高い薬物抗体比(Drug to Antibody Ratio: DAR)等を実現し、抗がん剤を、狙ったがん細胞に効果的かつ安定的に届け、治療効果を大きく向上させることを目指します。

両社は2022年7月から、新規ADCプラットフォーム創製に向けた新規リンカー技術の探索研究を協働で実施し、ヒトのがん細胞を用いた検証実験において期待するプロファイルが得られることを確認してきました。今回の契約では、ソニーが独自に開発したKIRAVIA Backboneをリンカーとして用い、ソニーとアステラス製薬が共同で新規ADCプラットフォームの創製と最適化研究を行います。また、アステラス製薬にて開発候補品の非臨床試験を行います。さらに両社は、ADC技術にとどまらず、ソニーの持つ最先端テクノロジーとアステラス製薬の持つファーマケイパビリティを掛け合わせた創薬プラットフォーム構築・価値創造の可能性について、協議を継続していきます。

ソニーのライフサイエンス&テクノロジー事業部長である小河克徳は、「ソニーのライフサイエンス事業は細胞分析の分野で様々な知見を重ねてきました。今回の提携により、ソニーの技術力を成長が期待されるがん薬物治療の発展に活かし、医療・創薬領域への貢献とさらなる社会的価値の提供に努めていきます」と述べています。

アステラス製薬の研究担当CScO(Chief Scientific Officer)である志鷹義嗣は、「このたびの共同研究契約の締結を嬉しく思います。アステラス製薬は、Focus Areaアプローチ(※4)、すなわちバイオロジー、モダリティ/テクノロジー、アンメットメディカルニーズのある疾患という多面的な視点で研究開発を進めています。今回の提携により、汎用性のあるモダリティ/テクノロジーを強化することで、革新的な医薬品の継続的な創出につながることを期待しています」と述べています。

以上

[KIRAVIA Backboneを用いたADC概念図]