Chapter 5

立体音響の世界

“CD”というデジタル音声記録方式を超えて、

より解像度の高いフォーマットを追求し始めた1999年にソニーはDSDを用いたSACDを提唱しました。

その後もハイレゾを進めるレコーディングの現場に対し、

周波数特性を超ワイド・レンジ化したコンデンサー・マイクなどの製品を世に出していきます。

そして2019年から、ソニーは立体的な音場を実現する新しい音楽体験

「360 Reality Audio(サンロクマル・リアイティオーディオ)」を提案することで、

アーティストの創造力を広げコンテンツの進化を目指しています。

最終章では、主に2000年代~現在のソニーを見て行きます。

米津玄師、Official髭男dism、藤井風など現代の人気アーティストに数多く携わるエンジニア。C-100を愛用する

数多くの360RAミキシングを手掛けるBattery Studiosのエンジニア。これまでにザ・チェインスモーカーズらの360RAミックス制作に携わってきた

ソニー・ミュージックエンタテインメントUKのエンジニア。ザラ・ラーソンやポール・エプワースなどの360RAミキシングを行ってきた気鋭で、既にさまざまな360RAに関する知識と経験を持つ

高解像度フォーマットを追求

2010年代の初頭より、耳にすることが増えた“ハイレゾ”という言葉は、高解像度を意味する“ハイレゾリューション”の略語であり、当初はオンライン・ストアでダウンロード購入できる“CDクオリティ以上の音源”などを指す言葉として、半ば漠然と使われていました。ソニーは、2013年にコンテンツと再生機器に対して“ハイレゾ”のスタンダードを整備し、コンテンツ側と協力し普及活動を主導してきましたが、過去にも1999年にフィリップスとともに“SACD”(Super Audio CD)を規格化しており、高解像度フォーマットへの取り組みをハイレゾのはるか以前より行っていたこととなります。

SACDは、直径120mm/厚さ1.2mm/容量約4.7GBの光ディスクを用い、1ビット/2.8MHz DSDのオーディオを収録するフォーマット。ステレオのほか最大5.1chのサラウンドにも対応し、メディアの外径寸法こそCDと同じでありながら、DSDによる高解像度サウンドを特徴とします。ちなみにDSD(Direct Stream Digital)とは、従来からのアナログ/デジタル変換方式のPCMとは異なり、アナログ音声の音量の大小を1ビットで記録していくもので、原音へ追従するように1ビットのパルス・データが記録され、PCMよりも元に忠実なデジタル変換が行えるためリアリティに富んだサウンドが得られるとされます。「初めてDSDの音を聴いたとき、オーディオ・クオリティの大きな一歩が達成されたと感じました」と、NYのBattery Studiosでシニア・マスタリング・エンジニアを務めるマーク・ワイルダー氏。

「1999年だったと思いますが、バンド演奏をハーフ・インチのアナログ・テープ、PCM-1630を使ったPCMシステム、DSDシステムの3つで録り比べてみたのです。PCM-1630は既に10年間ほど輝かしいスタンダードとなっていましたが、DSDはそれをはるかに凌駕していました。まさに“コンソールのインプットで起こっていること”と言うべき音質で、デジタル変換されたものとは到底思えなかったのです」

写真1 : 1990年代後半より、DSDなどの高解像度フォーマットを自社製品に取り入れてきたソニーが2013年に発売したPCM-D100。1ビット/2.8MHzのDSDや最高24ビット/192kHzのPCMをサポートするポータブル・レコーダーのフラッグシップで、現在も発売中

最新の録音環境と音楽にマッチする

解像度重視のコンデンサー・マイク

ソニーは、CDを生み出し、また自らCDを超えるオーディオ・クオリティを追求してきた訳ですが、音楽の“出口”だけでなく“入り口”もサポートしてきました。2013年に発売されたポータブル・レコーダー PCM-D100は、1ビット/2.8MHzのDSDや最高24ビット/192kHzのPCMに対応し、楽器やライブの録音、フィールド・レコーディングなどをハイレゾ・クオリティで実現しています。

そして2018年には新しい時代のレファレンスマイクとして、3つのコンデンサー・マイクC-100 、ECM-100U 、ECM-100Nを生み出しました。いずれも“50kHz”の高域特性を備えています。「宇多田ヒカルさんのレコーディングでロンドンへ行ったとき、アコースティック・ギターの録音に活用しました」と語るのは、帯域別に2つのカプセルを搭載するC-100の愛用者、 小森雅仁氏。宇多田ヒカルのほかにも米津玄師やOfficial髭男dism、藤井風、Yaffle、小袋成彬、iri、TENDRE、AAAMYYYなど数多くのアーティストに携わるレコーディング・エンジニアです。

「1本所有しており、その後も気に入って使っています。レスポンスが非常に良く、低域から高域までフラットに収められるんです。C-100はメインと高域用の2つのダイアフラムを備えており、メインの方は一般的なラージ・ダイアフラムよりも少し小ぶりなのですが、それが絶妙なバランスで。フル・ボディなサウンドでありつつも、通常のラージ・ダイアフラムのマイクには無い歯切れの良さを得られるのは、このサイズ設定によるところが大きいような気がしています。先日もガット・ギターに使ったら、すごく粒立ちが良くてキレがあるけれど、スモール・ダイアフラムのマイクよりはどっしりとした音で録れました。この優れたバランス感が、さまざまな楽器に立てやすい理由でしょう。強烈なキャラクターがあるというよりはナチュラルな音のマイクですが、10kHz前後が少し持ち上がっていてモダンな質感です。ちゃんと“らしさ”があるところも良いですね」

さらなる魅力として「オフ気味で立てても音像のピントがボケにくいんです」と続けます。

「楽器を収音する際、曲調に合わせてオフめに立てることも多いのですが、マイクによっては音像がボヤけてしまうことがあるんです。でもC-100なら、楽器からある程度離してもピントがボケないので、50cm以上離してアコギを録ったりします。アコギの話が多くなりましたが、同じソニーの名機C-800Gのように男性ラップなどとも相性が良く、言葉が非常に聴き取りやすく収められます。先日の TENDREさんのレコーディングではサックスにも立ててみましたし、本当に守備範囲が広いですね。ソニーにはマイクを作り続けてほしいですし、個人的にはC-800Gのような超フラッグシップの新製品も期待しています」

写真1 : 2018年に発売し、現在も発売中のコンデンサー・マイクC-100。メインと高域用の2つのダイアフラムを搭載する2ウェイ仕様で、20Hz~50kHzという周波数特性を誇る。マルチパターンで、単一/全/双指向性を切り替え可能

写真2 : C-100とともにリリースされた楽器用コンデンサー・マイク“ECM”の2機種のうち、単一指向性のECM-100U。2020年にはステレオ・ペアのECM-100UMPも登場

写真3 : 無指向性のECM-100N。C-100やECM-100Uと同様に周波数特性20Hz~50kHzを実現し、空間の音までち密にとらえる特性が魅力。ステレオ・ペアのECM-100NMPも発売中

NYのジャズ・シーンでも活躍する

C-100やECM-100U/100N

ハイエンドであるC-800Gと比較し廉価であるC-100に対し、旧Sony Music Studios NY でシニア・エンジニアを務め、現在はフリーランスとして活躍するトッド・ホワイトロック氏は「当初、その価格にも注目しましたね」と語ります。

「導入しやすい価格でありながら、コストを抑えるために何かを犠牲にしている感じがせず、ほかのすべてのソニー製品と同様によくできています。これまでに使ってきたどのマイクよりも充実した周波数特性を備え、ボーカリストの口から発せられる歌詞、弦楽器奏者の指が鳴らすアタック音などのディテールまで、最速のレスポンスを実現しています。このことから、私はアコースティック・ベースに使うのを好んでいて。特にクリスチャン・マクブライトと相性が良く、先日もPower Station at BerkleeNYCで彼のベースが持つ美しいローエンドをとらえたばかりです。無指向性に設定した上で楽器の下部を狙い、60cmほど離したところに設置しましたね。また、比類無きジャズ・ボーカリスト、セシル・マクロリン・サルヴァントの歌録りに使ったこともあり、声が前に出てくるような存在感に魅了されました。ミキシングにおいても、コンプやEQで目立たせようとする必要は無かったのです。彼女自身もレコーディング・モニターの時点で気に入ってくれたので、なおさら自信を持って歌うことができたのでしょう。それはリスナーの満足にもつながると思うので、C-100は制作者と聴き手にWin-Winの関係をもたらしてくれたと言えます」

ホワイトロック氏は、C-100とともにスモール・ダイアフラムの“ECM”マイク2機種も愛用している。「単一指向性のECM-100Uと無指向性のECM-100Nですね。実に多くのセッションで使ってきましたが、最初のころにトライしたのはジャズ・ドラマー、ハーレン・ライリーの『Perpetual Optimism』です」と振り返ります。

「ECM-100Uをピアノとドラムのトップに1ペアずつ設置し、ECM-100Nをドラム用のルーム・マイクとして使いました。ちなみにベースはC-100、サックスはビンテージのC-37A、トランペットはC-48で収めたので、アルバム丸ごとソニーのマイクで録ったことになります。録音時には、ほかのマイクも同時に立てて後から選べるようにしておいたのですが、ミキシングの際に聴き比べてみたところ、音のスピードや明瞭度からソニーをチョイスする結果となりました」

写真1 : グランド・ピアノにステレオ・マイキングされているC-100。ボーカルや楽器を問わず、さまざまなソースに活用できる守備範囲の広さも人気の理由

写真2 : グラミーの最優秀ジャズ・ボーカル・アルバムの受賞実績も持つ、現代ジャズ・シーンの至宝、セシル・マクロリン・サルヴァント。C-100は彼女のレコーディングにも使用され、エンジニアリングを手掛けたトッド・ホワイトロック氏いわく「とても気に入ってくれたので、素晴らしいパフォーマンスとなった」

写真3 : C-100が教会音楽のレコーディングに使用されているシーン。高解像度なサウンド故に、空間の響きまで豊潤にとらえることができる。写真では、高い位置に3本設置されているほか、椅子の付近にも何本か立っているのがうかがえる

トッド・ホワイトロック氏の手放せない一品DMX-R100

DMX-R100(写真右)は2001年に発売されたソニーの48chデジタル・コンソールで、私は今もこれをプライベート・スタジオで愛用しています。スタジオを構えるにあたってコンパクトなコンソールを探し回ったところ、アナログ・インとデジタル・インの両方に対応し、オーバー・ダビングに必要な数のマイクプリを備えていることから本機を選ぶことにしました。DMX-R100は“OXF-R3の弟分”と呼ばれていますが、96kHzをサポートしているため、現代の録音とミキシングに活用することができるのです。

サウンドのキャラクターに関しては、コンピューターの内部でミキシングするのに比べてワイドにパンニングが行えます。またEQも素晴らしく、どのチャンネルにもハイパス/ローパス・フィルターと4バンドのパラメトリックEQが備わっているという充実ぶり。内蔵コンプのサウンドは、ほとんどのプラグインより優れていると感じます。

DMX-R100はミキシングに使用することが大半ですが、一度PBSの番組『Great Performances』でカーリー・サイモンのライブ録音に使ったことがあります。大西洋を横断する船の上で行われるという過酷な現場だったものの、それを乗り切ったことで、本機の頑丈な設計やルーティングなどの柔軟性を思い知りました。また先述の通りコンパクトなので、スペースに余裕の無いところでも有利ですね。

新たな音楽体験

360 Reality Audioの可能性

最も直近のソニーの取り組みとして、360 Reality Audio(以下360RA)があります。これは独自の立体音響技術を用いた新しい音楽再生体験で、アーティストがライブ演奏をする場に入り込んだかのような、臨場感豊かな音場を実現します。コンテンツの制作時には、アーティストやクリエイターの創造性や音楽性に従って、ボーカル、コーラス、楽器などの音源に距離や角度などの位置情報を付けて全方位に配置することが可能です。コンテンツの再生時には、制作意図が反映された、360°全ての方向から音が届く体験を楽しめます。従来のステレオ再生などと全く異なる没入感が魅力で、スマートフォン(iOS/Android™)と一般的なヘッドホン/イヤホンでも体験することが可能です。ソニー推奨ヘッドホンとスマホ専用アプリ「Sony|Headphones Connect」を使用すれば、カメラで撮影した耳の写真から、個人の聴覚特性に最適化された音場が得られます。また、スピーカー再生では、2021年春以降に発売予定のSRS-RA5000/SRS-RA3000でも360RAコンテンツを楽しむことができます。

対応コンテンツに関しては、2019年の秋に欧米で配信が開始され、その後Amazon Music HD、Deezer、nugs.net、TIDAL、Sony Select※という5つのストリーミング・サービスから配信されています。

※配信サービス地域は配信サービスにより異なります。また配信サービスにより再生機器が異なります。

「360RAは、ステレオやサラウンドからすると、さらに大きな一歩です」と語るのは、既に360RAの制作環境を有しているBattery Studiosのマーク・ワイルダー氏。

「たった1台のヘッドホンで、音を後ろからも上下からも聴けるというアイディアは、私の夢をはるかに超えたものです。しかも360RAコンテンツを聴いたり作ったりするのに、大掛かりな投資が必要というわけではありません。私は360RAミキシングの大半をヘッドホンで行いますが、どういった仕上がりになるのかをはっきりと把握することができます。ほかのフォーマットとは異なり“足元よりも下”の空間に音を置けるため、低音に関してもボーカルなどに干渉せず、自信を持って配置可能です。ライブ・ストリーミングやゲーム・サウンドなどにも応用していけるでしょう」

360RAコンテンツには通常のステレオ作品と同じ方法でレコーディングした素材を使用でき、ミキシングの際に専用のDAW用のプラグイン制作ツールを使用します。

(2021年4月にはVIRTUAL SONICSの子会社AUDIO FUTURESから「360 Reality Audio Creative Suite」がダウンロード発売される予定。)

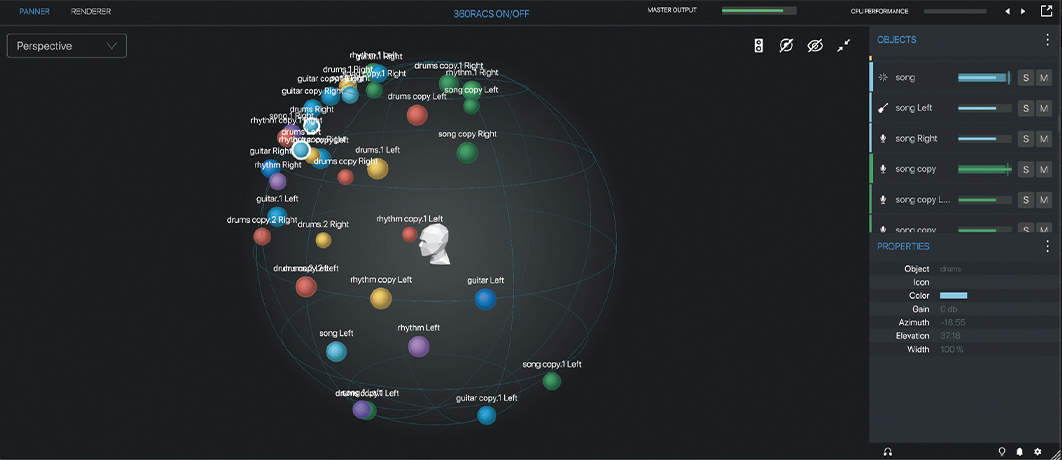

これは“オブジェクト”という独自の概念で音の配置を行うもので、素材の一つ一つを天球上のどこに位置させるか設定することが可能となっています。

360RAミキシングについて、Battery Studiosのエンジニア、マイケル・ピアセンティーニ氏は次のように述べます。

「これまでにザ・チェインスモーカーズやケイン・ブラウン、CNCOなどの360RAミキシングを手掛けてきました。アーティストは自分たちのステレオ・ミックスがどのように3次元へと変換されるのか興味津々ですし、我々としてもステレオ・ミックスで作り上げたサウンドの本質を保ちつつ、リスナーに空間への新たな視点を与えられるように音作りしています。使用しているモニター環境は、低域5インチ径のパワード・スピーカーとサブウーファーを組み合わせたカスタム13.2chのセットアップ。360RA用のプラグインに関しては、従来のワークフローへオブジェクト・ベースのミキシングを簡単に取り込めるのが利点ですね。チャンネル・ベースのミキシングでは各素材を左か右、または両者の間のどこかに配置しますが、オブジェクト・ベースでは天球のどこにでも置くことができます。水平360°はもちろん垂直方向も可能なんです」

写真1 : VIRTUAL SONICSと共同開発された360RAコンテンツ制作用のプラグイン、360 Reality Audio Creative Suiteのパンナー画面。このグラフィックからもイメージできる通り、360RAミックスでは天球の中心部で全方位の音に包まれているような没入感が味わえる

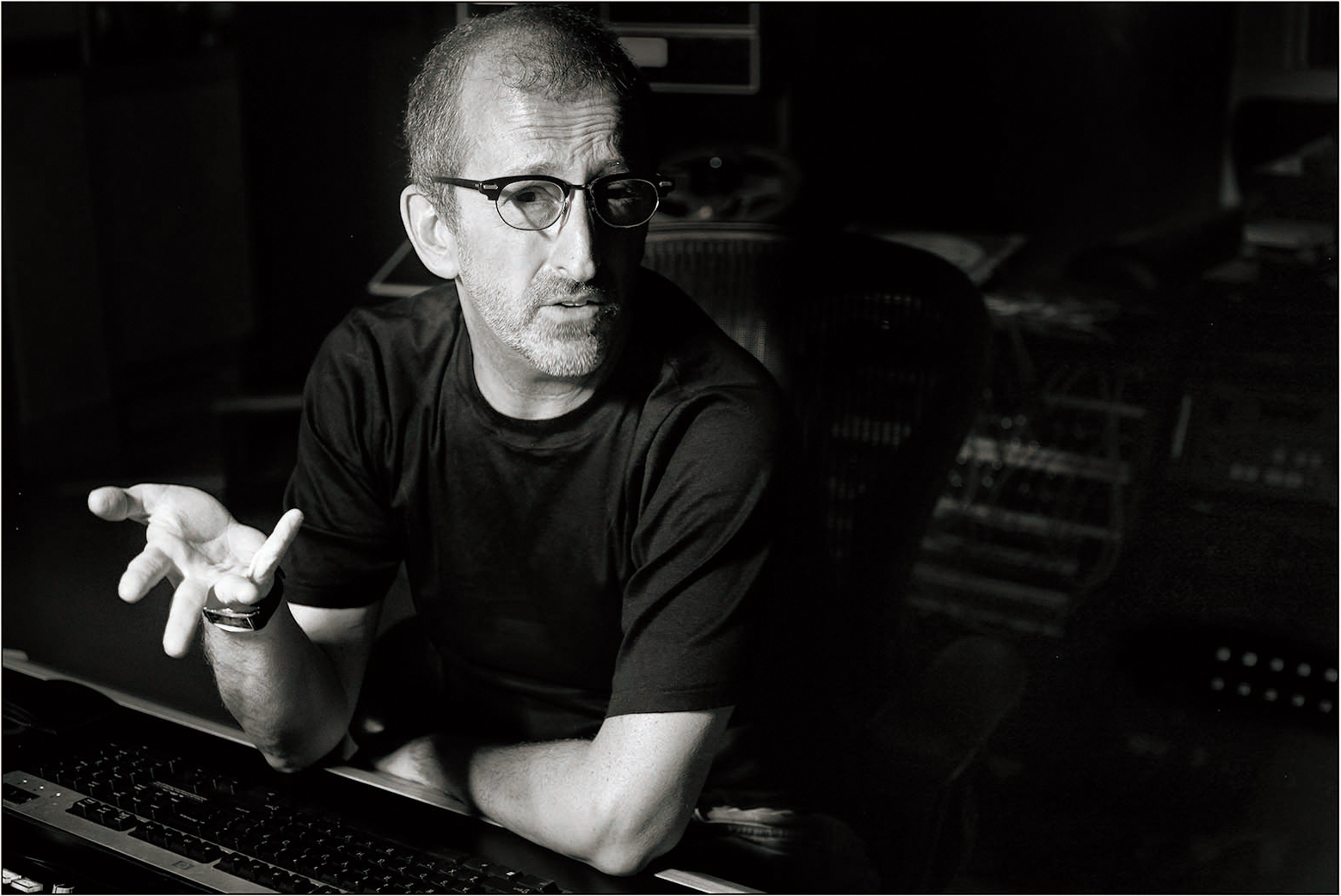

写真2 : 360RAの制作環境を備えるNYのBattery Studiosのマスタリング・エンジニア、マーク・ワイルダー氏。1990年代から活動し、多くの実績を持つ

360RAが従来のミキシング概念を変える

ソニー・ミュージックエンタテインメントUKのエンジニア、クリス・ル・モンドは「音像が頭の外に出ていくような経験…その効果をマキシマイズすべく、ヘッドホンからの音を個々人に最適化させるのが360RAのユニークな強みです」と語る。彼はピアセンティーニ氏と同じく13.2chのスピーカー・システムを用いつつ、MDR-Z7やWH-1000XM3といったヘッドホンも使い360RAミキシングに取り組んでいます。

「私の経験から考えて、アーティストが360RAミキシングを求めてくるのは、彼らが表現者として思い描くビジョンに対して新たな視点からアプローチしたいと願っているときです。これまでに手掛けたザラ・ラーソンやポール・エプワースといったアーティストは、皆そうだったでしょう。一方、リスナーは無意識ながらも“このパートはこの辺りから聴こえるべき”という期待を持っています。例えばドラムと歌は中央、ギターやエフェクトは左右から、という具合にです。360RAでミキシングするというのは、ある部分ではなじみのあるバランスを作って聴き手を安心させることなのですが、必要とあらば一般論から踏み出して興奮を作り出すことも重要です。私はバースからコーラス(サビ)へと切り替わったことを強調するために、ドラムを空間の中で回転させたことだってあります。また、バースではボーカルが前面に張り付いていたかと思えば、違う場面では後方からささやくように聴こえ、コーラスではバックグラウンド・ボーカルを伴って左右を踊り回るような演出も可能です」

“天球の中を大きく動かす”という処理とは逆に、あえて動かさないことで存在感を強調するやり方についても、モンドは続けます。

「例えば、ステレオ・ミックスではギター・ソロを左右に広げるとビッグに感じられたりしますよね。でも360RAの天球においては、それが一点からモノラル音声として聴こえてくることにより“ギター・ソロがあそこから発せられている”!というアテンションにつながるのです。必要以上にただ動かし続けるというのはギミックに過ぎず、すぐに疲弊してしまうことでしょう。動かすためには意義がなくてはならず、音楽的により強調すべきものがあって初めて360RAは最大の効果を発揮するのです」

ソニーは、ステレオ・フィールドにより定義されてきた録音作品というものを、ハイレゾに引き続き新たに360RAという天球のパレットで、今また更新しようとしています。これまでお伝えしてきた様に、ソニーはこれからもテクノロジーの進化により、音楽とそれを生む制作現場を支えていきます。

エンジニア松尾順二が語る高解像度ヘッドホンMDR-M1STの魅力

ソニーのモニター・ヘッドホンと言えばMDR-CD900STがロングセラーですが、昨今は制作環境が高解像度化しており、リスナーにもハイレゾと呼ばれる作品が聴かれるようにもなっています。そこで、我々ソニーミュージックスタジオ東京とソニーがコラボレーションして新たなヘッドホン作りに臨みました。その結果できたのがMDR-M1STで、実はMDR-CD900STとは全く別の系譜として設計されています。

私たちスタジオ側がこだわったのは、現代のヘッドホンということで“ひずみを低減したい”というのが一つ。それからダイナミクスをとらえやすく、音のレスポンスがきちんと再現されること、長時間の使用にも疲れにくい装着性などです。ひずみを減らすと音が近くなくなる……つまり奥行きが出て遠く聴こえてしまうので、試作段階ではミュージシャンから“音が遠い”という意見をもらいました。なので、ひずみを極力少なくしつつモニター・ヘッドホンとして使いやすい距離感を作るのに結構な時間をかけました。

周波数特性については、高域が何と80kHzまで出ています。味付けはしておらず素直に伸びていて、ハイレゾ音源なら天井の高さを実感できるでしょう。もちろん低域にも脚色が無く、何よりも聴いていて楽しく音楽が再生できるようにしました。ソニーミュージックスタジオ東京では、マスタリングの定番(標準)のモニター・ツールにもなっています。

写真1 : MDR-M1ST。2019年に日本国内で発売したモニター・ヘッドホンで、モダンな音楽制作環境に向けている

写真2 : ソニーミュージックスタジオ東京との共同開発製品ではないものの、インイヤー型のモニター・ヘッドホンも発売しており、写真のIER-M9はステージでも活躍中の製品。5Hz~40kHzという周波数特性を実現しており、ハイレゾ音源のモニタリングにも対応する