Chapter 4

さらなる拡充

デジタル・マルチトラック・レコーダーのPCM-3348が世界的な標準機となった1990年代。

ソニーでは他カテゴリーのプロ・オーディオ製品、デジタル・エフェクトやコンデンサー・マイク、

レコーディング用デジタル・コンソールなどを続々と生み出しました。

中には、2020年代に入っても、その性能の高さや音楽制作現場とのマッチングの良さから

現場で活躍し続けているモデルも存在します。

本章では、1990年代の製品を中心に国内外のユーザーから話を聞いていきます。

SOFT BALLET、X JAPAN、LUNA SEAなど数々のアーティストを手掛けてきたエンジニアで、MU-R201の大ファン。録音とライブPAの両方にMU-R201を活用していた

旧Sony Music Studios NYでシニア・エンジニアを務め、フリーランスになってからは著名ジャズ・トランぺッター、ウィントン・マルサリスのメイン・エンジニアなどとして活躍。C-800Gの愛用者として取材に答えてくれた

音楽的なトレンドを押さえていた

デジタル・リバーブMU-R201

前章でデジタル・マルチにフォーカスしましたが、ソニーはプロ向けのデジタル・エフェクトの開発にも積極的に取り組み、1981年に国内メーカーとして初のデジタル・リバーブ DRE-2000を発売しています。価格が約350万円の本格的な業務用機器で、その後に発売されたDRE-2000Aと共に、レコーディング・エンジニアの吉田保氏が山下達郎の諸作に活用していたことでも有名です。そして1986年には、13万円ほどのリーズナブルな価格、かつミュージシャンやスタジオの19インチラックに1Uサイズで収まる、ステレオでのリバーブ/ディレイを実現したMU-R201が登場。「大好きになって使い倒していましたね」と語るのは杉山勇司氏。Nav Katze、SOFT BALLET、東京スカパラダイスオーケストラ、X JAPAN、LUNA SEAなど、数多くのアーティストを手掛けてきたレコーディング・エンジニア/サウンド・プロデューサーです。

「1980年代後半から90年代初頭は3カ月に1回くらいの頻度で各社から革新的な製品が出ていて、まさに“機材の進歩”と“音楽の進歩”がシンクロしていました。そのころ僕は大阪のスタジオに勤めており、とてもじゃないけどDRE-2000には手が出なかったのですが、MU-R201が発売されたときに両方共レンタルできる機会に恵まれたんです。それで、まずはMU-R201で当時流行していたショート・リバーブを鳴らしてみたところ、すごく気に入って。ガンッ!と部屋が鳴っている感じというか、ラヴ・アンド・ロケッツのようなニューウェーブ・サウンドにばっちりの空間が得られると思ったんですね。で、物は試しにDRE-2000を同様の設定で使ってみたらよく似た傾向の音に聴こえたので、手の届きやすいMU-R201を買ってみました。でも当時の僕にとっては決して安い買い物ではなく、使い尽くさなければいけないなと。それに、スタジオに常設されているような往年の名機は自分よりもうまく使える人がたくさん居ましたから、新しく発売された機材をいち早く使いこなせるようになることが、若者の使命だと思っていたんです。MU-R201に関しても“僕にしか使いこなせない一台にしよう!”と考え、レコーディングはもちろん、東京スカパラダイスオーケストラのライブPAなどにも必ず使っていましたね」

写真1 : 1981年に発売した初の国産デジタル・リバーブ、DRE-2000。完全プロ仕様の大型機で、エンジニアの吉田保氏が山下達郎の諸作に活用していたことでも有名。もちろん海外アーティストの作品でも使われていた

写真2 : ソニーのデジタル・リバーブのノウハウとデジタル・オーディオ技術の粋を集めて開発した1Uモデル、MU-R201。100種類のプリセットを備えるほかユーザー・プリセットも100種類保存でき、リバーブだけでなくディレイとしても使用可能

自然なコーラス効果が個性のDPS-M7

フィルターながらシンセにもなるDPS-F7

その後、ソニーはMU-R201とほぼ同等の価格帯でDPSシリーズというデジタル・プロセッサーを発表。第1弾のデジタル・ディレイDPS-D7を世に出したのが1990年です。

「DPS-D7とリバーブのDPS-R7については、MU-R201が好き過ぎてあまりアプローチしなかったのですが、モジュレーション系のDPS-M7とフィルターのDPS-F7は“何だか面白そうなものが出たぞ”と思い、買ってみたんです。結果的に多用することになりましたね」と杉山氏は語ります。

「当時はコーラス・エフェクトが好きで、EVENTIDEのH-3000やAMSのDMX 15-80Sなどを使っていたのですが、大抵のスタジオに常設されている機材だったので、独自のカラーとして使えるもの、またはライブ会場に持ち運びやすいものが欲しくてDPS-M7を買いました。H-3000やDMX 15-80Sと並べて、それぞれに違う楽器を送ったりしていましたね。アルゴリズムで一番好きだったのは9番の“ENS”(Stereo Ensemble)。先の2機種に比べてエグさが無く、あっさりとしているんですが、とてもマッチする場合があったんです。例えばアコースティック・ギターやシンセ・パッド。素材の特徴はそのままに少しだけ奥行きを持たせたいときとか、ナチュラルなのに広がりがあるよう聴かせたい場合に効果的でした。何を使ってこんな音にしているんですか?と聞かれることも多かったですね。“いかにもコーラス”といった音も好きでしたが、白玉の部分で初めて“かかっているかな?”と気付くような隠し味も好みだったので、強烈にかかる機種と併用していたんです。今も所有していますし、素材によっては使ってみようという気持ちがありますね」

杉山氏はDPS-F7についても以下の様に述べます。

「Nav Katzeの『うわのそら』(1994年)という曲にフィルインっぽいドラム・リフがあって、エンベロープ・フィルター……いわゆる“タッチ・ワウ”がかかっているのですが、それはDPS-F7の効果です。当時、ワウをかけたドラムはまだそんなに多くなかったはずで、リミックスをしてくれたイギリスのエレクトロニカ・デュオ、ウルトラマリンもその素材を多用してくれました。きっと斬新な音に聴こえたのでしょうね。またDPS-F7にはオシレーターが入っていて、モノフォニック・シンセとしても使えるんです。僕がリミックスを行ったM-AGE『SINK(2010 mix)』のシンセ・ベースは、まさしくDPS-F7の音。なぜこういう仕様の機材になったのかは想像の域を出ないけど、だからこそ面白かったし、それが音楽の発展にもつながっていたと思います。“何か新しいものを見付ける”ということを機材とともにできていたんです」

写真1 : DPSシリーズのDPS-M7。モジュレーション系エフェクトで、1990年代に愛用していたという杉山氏はナチュラルなコーラス効果がお気に入りだったそう

写真2 : DPS-F7は、フィルターでありながらモノシンセとしても機能する一台。本機も杉山氏のフェイバリットで、特にエンベロープ・フィルターが印象的だという

海外のビッグ・ネームにも愛される

真空管コンデンサー・マイクC-800G

1992年に発売し、世界中のレコーディング現場に広まった真空管コンデンサー・マイク、C-800Gは、現在も根強いファンを有しています。旧Sony Music Studios NYでシニア・エンジニアを務め、独立後は高名なジャズ・トランペッター、ウィントン・マルサリスのメイン・エンジニアなどとして活躍するトッド・ホワイトロック氏はこう語ります。

「音の細やかさや伝達能力といったパフォーマンス、そして信頼性が魅力です。どのようなソースに立てても、いかなるプリアンプと併用しても独特のブリリアントなサウンドが得られ、すべてのボーカリストや楽器が持つエッセンスに磨きをかけることができます。しかもオケの中で、苦労をすることなく。私がC-800Gに出会ったのは1990年代半ばで、これを用いて最初に録ったのが伝説的なジャズ・ボーカリスト、ナンシー・ウィルソンのグラミー受賞作『ターンド・トゥ・ブルー』でした。その後、キャスリーン・バトルのグラミー・ノミネート作『So Many Stars』やカーリー・サイモン『ムーンライト・セレナーデ』、セリーヌ・ディオンにマライア・キャリー、デスティニーズ・チャイルド、ビヨンセ、シャキーラといったアーティストの歌録りで日々、愛用していました。次第に私はC-800Gをすべてのソロ/リード楽器に使うようになり、とりわけアコースティック・ベースに立てるとリアルなサウンドが得られることに気付いたのです。著名ベーシストのルーファス・リードのほか、サックス奏者のケニー・ギャレットやアイコン的トランペッターのウィントン・マルサリスなど、本当に数え切れないほどのプレイヤーたちに使ってきました」

ホワイトロック氏は、C-800Gがワールドワイドに評価された理由について、以下の様に述べています。

「このマイクは、CDの台頭によってデジタル・オーディオが主流になろうとしていた時代に生まれました。リスナーはカセットやレコードから離れ、ワイドなダイナミック・レンジや明りょうなサウンドを楽しめるようになったのです。プロフェッショナルなスタジオはPCM-3348などのソニー製デジタル・マルチで録音を行い、プロデューサーやエンジニアは低ノイズ、広範なダイナミック・レンジ、優れた周波数応答などを追求していました。それらは当時ポピュラーだった幾つかのビンテージ・マイクが苦手とするところだったのですが、折良くC-800Gが発売されて全項目をクリアし、より高い解像度でキャプチャーできるようになったのです。完ぺきなタイミングだったと言えるでしょう」

かつてNYの旧The Hit Factoryを運営し、現在はGermano Studiosの主宰を務めるトロイ・ジェルマーノ氏も異口同音にこう語ります。

「C-800Gは、1990年代から現在に至るまでボーカルに用いる最上級の真空管コンデンサー・マイクで、メアリー・J.ブライジやルーサー・ヴァンドロス、トラヴィス・スコット、マイケル・ジャクソン、カニエ・ウェスト、ケンドリック・ラマーなど数多くのビッグ・ネームに使用されてきました。驚くほどにスムーズなサウンドが得られ、ヒップホップやR&B、ポップスなどのボーカル録りにパーフェクトです。また、ミキシングの際にも狙った音に素早くたどり着けます。まさに“アーティストをインスパイアするマイク”と言えますし、私はこれまでに計10本以上を購入しているんです。もちろんGermano Studiosでも現役ですね」

写真1 : 1992年に発売され、現在も世界中のスタジオで人気の真空管コンデンサー・マイクC-800G。マライア・キャリーやセリーヌ・ディオンをはじめ、さまざまなビッグ・ネームに愛されてきた

写真2 : 1995年に発表されたフル・デジタルのコンソール、OXF-R3。イギリスの大手コンソール・メーカーで修行を積み、独立した開発チームOXFORD DIGITALとのコラボレーションにより生み出された標準120chの一台

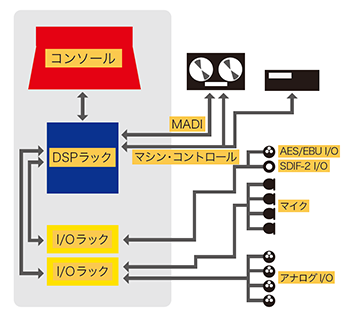

写真3 : OXF-R3のシステムの一例を模式化したもの。信号入出力を行うためのI/Oラック、信号処理を担うDSPラック、コントローラーとしてのコンソールという構成は現代のPA用デジタル・コンソールなどにも通じる

当時の先進的デジタルミキシングコンソールOXF-R3

リアルな残響が魅力のサンプリングデジタルリバーブDRE-S777

PCM-1630やPCM-3348、C-800Gなどで“CDの制作を見据えた高解像度サウンド”をけん引してきたソニーは、1995年のAESショウでついにフル・デジタルのコンソール OXF-R3を発表します。

OXF-R3は、イギリスの開発チームOXFORD DIGITALとともに生み出した標準120chの機種。フル・サイズのレコーディング用デジタル・コンソールで、20ビットのAD変換、DSPを使った信号処理、アサイナブルな操作子、ダイナミック・オートメーション機能など、さまざまな特徴を持っていました。旧The Hit Factoryにも導入されたOXF-R3についてトロイ・ジェルマーノ氏はこう語ります。

「私たちがオックスフォード・コンソール(編注:OXF-R3の通称)を好んでいたのは、音質の良さに加え、信号の内部ルーティングが可能だったからです。これは伝統的なアナログ・コンソールと一線を画す特徴でした。当時のどのデジタル・コンソールよりも優れていると感じていたので、その音をより多くのリスナーに届けたいと思っていましたね」

1999年にはサンプリング・リバーブのDRE-S777が発売されました。実際の空間の響きをサンプリングし、そのデータをリバーブのアルゴリズムとしてデジタル処理することで、リアルかつナチュラルな残響を得ることを可能とした革新的なエフェクターです。データはCD-ROMからロードして使用。旧The Hit Factoryには何台も導入されていたそうで「大量に所有するほどグレイトなサンプリング・リバーブでした」と、ジェルマーノ氏は振り返っています。

プロ・オーディオ製品のさらなる拡充を行なった1990年代のソニー。

次章では2000年以降から現在までの取り組みについて紹介します。

写真1 : 1999年に発売したサンプリング・リバーブ、DRE-S777。7種類のアルゴリズムを収録したCD-ROMが付属し、それをロードして使用する。SN比の良さやひずみの少ないクリアなサウンドを特徴とし、発売から20年以上たった今もプロの制作の現場で使用されている