Chapter 3

デジタル・マルチトラック・レコーダー

ソニーの業務用デジタル・マルチトラック・レコーダーPCM-3324、PCM3348は、

それぞれ1980年代、1990年代のレコーディング・シーンで全世界に普及しました。

洋邦を問わずCDソースの録音に大きな役割を果たし、

世の中の誰もがそのサウンドを耳にしていると言っても過言ではありません。

本章では、これらデファクト・スタンダードとなった2機種について、開発者やユーザーから当時の話を伺います。

ソニーミュージックスタジオ東京のレコーディング/マスタリング・エンジニア。旧CBS・ソニー信濃町スタジオでキャリアをスタートし、これまでにホール録音やミュージカル、ジャズなどの録音/マスタリングまでマルチに行う。本文ではPCM-3324やPCM-3348の使用感について振り返ってもらった

ソニーミュージックスタジオ東京のレコーディング・エンジニア。旧CBS・ソニー六本木スタジオ、信濃町スタジオを経て、現在に至るまで30年以上のキャリアを誇る、ポップスやロックを得意とし、浜田省吾や玉置浩二など数多くのアーティストを手掛けてきた。鈴木とともに、ソニー製デジタル・マルチトラック・レコーダーについて述懐してもらった

自社開発の新方式AD/DAを搭載し、

デジタルにおいてもテープの手切り編集を可能としたPCM-3324

今や、DAW(Digital Audio Workstation)の普及で、ホーム・スタジオにおいてもデジタル・マルチトラック・レコーディングが身近になっています。誰でも好きなだけ多重録音できるのが当たり前になりました。しかしながら、それを可能にした安価なハードディスクドライブが普及し始める1990年代以前は、基本的にレコーディング・スタジオでのみ可能な事で、その当時、世界中のスタジオでその標準機として広く普及していたのがデジタル・マルチトラック・レコーダーPCM-3324とPCM-3348です。

PCM-3324は1982年に発表した24trのモデルで、その後、1989年に発売したのが48trのPCM-3348です。記録メディアは両機種共に1/2インチ幅のリール・テープ(ソニーのD-1/2-2920など)を用い、16ビット/44.1kHzまたは48kHzでの録音/再生に対応していました。デジタル・マルチトラック・レコーダー(以下デジタル・マルチ)というものは1978年に海外メーカーから最初の機種が発売されていましたが、後発のソニー製品が1980~90年代のグローバル・スタンダードとなりました。

「操作性についても音質に関しても、録音の現場からの厳しい要求に対してどういう答えを出すのがベストなのか、よく考えながら作っていました」と語るのは、PCM-3324 の開発に携わった江端員好。アナログのマルチトラック・レコーダーに慣れ親しんだ現場へデジタル・マルチを提案し、実用化にまで持っていくには当時大きな課題がありました。

「ソニーは1979年ごろにPCM-3224というデジタル・マルチを開発し、レコーディング・スタジオなどに持ち込んでいたのですが、その際に強く言われたのが“テープの手切り編集に対応しないと現場では使えない”ということでした。テープをナイフで切ってスプライシング・テープでつないだ後も、ちゃんと音にならなくてはいけないと。手切り編集は当時の海外製品でも不可能でしたが、アナログ・マルチと同じ使い方ができなければ現場への浸透は望めなかったので、何としても実現しなければなりませんでした。それでPCM-3324に投入したのが、手切り編集用の処理回路だったのです。インターリーブという手法を用い、テープのさまざまなところにデータが散らばった状態で記録されるようにしたので、切ったときに何らかの音が損傷しても、違うところから引っ張ってくることができました。だから必要な音が欠落せず、編集点でデジタル・クロスフェードがかかるようにもしたので、奇麗な結果が得やすかった。これら数々の斬新な機能は、革新的な技術者たちが自由な発想で努力し、実現したものです」

音声のアナログ/デジタル変換を担う内部デバイスは、デジタル音響機器のサウンドの要ですが、ここでも現場の声を反映したユニークな取り組みがありました。

「まずはAD/DAコンバーターです」と江端は語ります。

「海外のメーカーは既製品のAD/DAコンバーターを使っていたのですが、ソニーの強みとして、それらを自分たちで開発できるというのがありました。設計を任されたのは私です。当時の音響機器には概ね“逐次比較”と呼ばれる方式のAD/DAコンバーターが使われていたものの、その方式だと0V付近でひずみが発生するため、小さな音量を奇麗に再現することができません。そこで“カウンター方式”という従属積分型のAD/DAコンバーターを開発し、ダイナミック・レンジの広い音楽でも精細に録音できるようにしたのです」

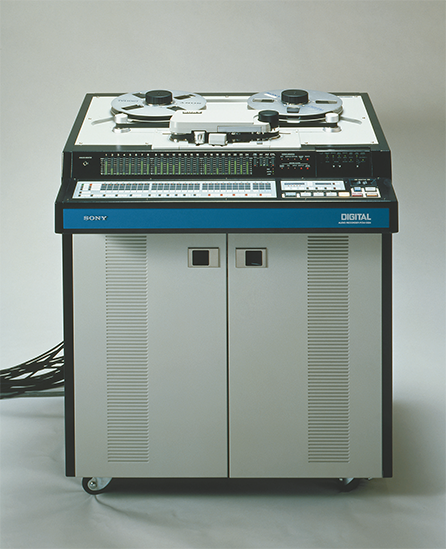

写真1 : 1982年に発表し、1984年より量産開始となった24trデジタル・マルチトラック・レコーダーPCM-3324。当時の価格で3,000万円以上した正真正銘のプロ機だ。録音メディアは1/2インチ幅の磁気テープで、“デジタル録音”と言えばハード・ディスクやSSDという世代には驚きだろう。ちなみにテープ・レコーダーは純粋に録音のためのもので、音量調整などのミキシングにはコンソールが必要だった

超高域を多分に含む楽器のレコーディングでも

レベルのバラつきを生じさせない工夫

ADコンバーターの前段とDAコンバーター後段に配されたアナログのローパス・フィルターも音質の鍵です。

「AD変換のサンプリング周波数44.1kHzに合わせて、20kHz以上を確実にカットするようなフィルターを作らなければなりませんでした。それが無いと、ナイキスト周波数22.05kHzより上の信号が入力されたときに折り返し雑音が発生するからです。またDA変換後にも多くの高調波が生じるため、フィルターをかける必要がありました」

「急峻なフィルターで一気にカットすると大量のひずみが発生しがちなので、2次フィルター4つと1次フィルター1つの都合9段を組み合わせ、合成特性で20kHz以上をうまく落としたのです。試作の段階では、録音の現場から“高音楽器がある一定の音高を超えると甘いトーンになる、ボリューム・ダウンしているように聴こえる”などの声をいただきました。原因を探ってみると、フィルターの中で発生したひずみのうち20kHz以上の高調波がカットされて聴こえなくなり、入力ソースによっては全体で見たときに大幅なエネルギー・ダウンが起こっていたのです。だから、入力レベルを上げているのに出力レベルが下がってしまい、音が曇ってしまうのだと。これを解決するために、OPアンプの種類やパワー配分を変えるなどし、“楽器によって録り音の再現性にバラつきが出てしまう”といったことが無くなるように努めました。恐らく、正弦波だけでテストしていたら現場のニーズには応えられなかったでしょう」

写真1 : PCM-3324やPCM-3348の開発拠点だった神奈川県厚木市の工場。ここにデジタル・オーディオ部門が設けられたのは、PCM-3324の開発を手掛けた江端員好がソニーへ入社したタイミングだった

写真2 : 業務用DATレコーダー/プレーヤーや編集機から成るPCM-7000シリーズ。レコーダー/プレーヤーPCM-7010(写真右)の開発には江端が携わっており、PCM-3324のクロック回路が生かされている。なお、PCM-7000シリーズの発売は1990年代に入ってからのことだ。

クリアで原音忠実度の高い音質

操作性の面もストレスフリー

徹底してユーザー目線で開発したPCM-3324が現場でどう受け入れられたのか、当時を知るレコーディング・エンジニア、ソニーミュージックスタジオ東京の鈴木浩二と松尾順二に話を聞きました。

「私が1985年に旧CBS・ソニー信濃町スタジオへ入ったときには、既にPCM-3324でのデジタル録音が定着していましたね」と鈴木は述べます。

「まず音質面については、SN比がアナログ・マルチから劇的に向上しました。デジタルなのでレベル・オーバーには要注意でしたが、録音レベルを低めにしてもSN比が大幅に悪化してしまうようなことは無かったのです。プレイバックの際に、ヒスも何も無く無音の状態からいきなり音が鳴り出すので、最初はみんなびっくりしていたほどですね(笑)。アナログ・テープにも音のまとまり感や飽和などの魅力がありますが、原音への忠実さを考えると、PCM-3324の方が有利だったと思います。デジタルとは言えテープに録っていたので、物理的な損傷の可能性はゼロではなかったものの、エラー訂正機能によりリスク・ヘッジはできていました」

楽器に合わせてPCM-3324とアナログ・マルチを使い分けることもあったようです。松尾が語ります。

「例えばドラムなど、テープ・コンプを加えたい楽器だけアナログでレコーディングしたりしていましたね。ただ、オート・パンチ・イン/アウトや早送り/巻き戻しの速さ、ロケーターの正確性といったことを考えると、やはりPCM-3324を使う方が断然ストレスフリーでした。またレコーディング済みのテープを保管している間に転写してしまうというアナログ時代の悩みが解消されたので、ミキシングの段階まで音の鮮度を保つことができたのです」

先述の通りPCM-3324は世界で使用されたデジタル・マルチであり、もちろん海外からの評価も高いです。かつてNYの旧The Hit Factoryを運営し、現在はGermano Studiosを主宰するトロイ・ジェルマーノ氏によれば、

「The Hit FactoryはPCM-3324を5台も所有していました。例えば、ポール・サイモン『グレイスランド』やブルース・スプリングスティーン『ボーン・イン・ザ・U.S.A.』などのレコーディングで重点的に用いられましたね。なぜなら、当時マーケットにあったどのレコーダーよりも音響的に優れていたからです」

トラック間の磁束漏れを低減し

録音/再生の精度を高めたPCM-3348

PCM-3324は複数台の同期が可能で、24trを超えるセッションにも対応は可能でしたが、1台でより多くのデジタル・マルチトラック録音が行えたら、というミュージシャンやエンジニアが抱いたその夢を実現したのがPCM-3348。「1/2インチ幅、つまり12.7mmのテープ幅にオーディオ・トラックを48も入れるというのは至難の業でした」と語るのは、PCM-3348の開発でメカニズムを担当した河内秀夫。

「テープ上のトラック間にはガード・バンドと呼ばれる空白部を設け、録音時に磁束漏れによるトラック干渉が起こらないようにしておくのですが、48trも入れるとガード・バンドがものすごく狭くなってしまうわけです。その結果、エラー・レートが悪化し、きちんと録音できなくなる可能性が高いと考えたので“パルス・トレイン記録”という方式を開発しました。隣り合うトラックへは同時に電気を流さないというもので、電気を流すタイミングを隣接するトラック間で素早く切り替えていくことによりトラック干渉を回避したのです。録音ヘッドに関しても、トラック間の磁束漏れを減らすために従来のフェライト・コアではなく、半導体技術を応用した薄膜ヘッドを開発しました」

難航を極めたのは再生ヘッドの開発だったという。「そこに時間がかかってしまい、PCM-3348そのものの開発に5年を費やすことになったのです」と河内は続けます。

「録音ヘッドでさえトラック同士の磁気干渉を低減するのが難しかったのに、再生ヘッドはなおさらで……磁束漏れがひど過ぎて、まともに信号を抽出できなかったんです。そこでヘッドを極限まで小さくし、磁束漏れを抑えられる設計を考えてみました。でも仙台の工場(現ソニーストレージメディアマニュファクチャリング)へ図面を持って行ったら“小さ過ぎて作れない”と言われてしまいまして。それでも直談判を続けて、私自身も試作に参加した結果、オーディオやタイム・コード用のトラックを含む全52trが動作するヘッドを実現できたのです。早速、東京へ持ち帰り、PCM-3348の試作機に付けてみたところ結果は上々で……プレス発表の日の朝だったので、まさにぎりぎりセーフでしたが(笑)」

写真1 : 1989年発売の48trデジタル・マルチトラック・レコーダー、PCM-3348(写真右)とリモート・コントローラーのRM-3348(同左)。音質や操作性がPCM-3324から洗練されたほか、テープの互換性があり、世界中のレコーディング現場に浸透した。本稿の取材に答えてくれた河内秀夫は、PCM-3348のメカニズムを手掛けた技術者

操作子の配置を熟考し扱いやすく設計

スイッチを押したときの感覚まで追求

48ものオーディオ・トラックを1/2インチ幅のテープに詰め込んでの音質についても革新がありました。

「音質は良かったと自負しています。PCM-3324では江端がアナログ・フィルターの傑作を開発したわけですが、そのフィルターはサイズが大きく、48tr分となると巨大になり過ぎて筐体に入りませんでした。ただ、1980年代も半ばになるとデジタル・フィルターが台頭し、オーバー・サンプリングすればコンパクトでも良い音が得られると分かったので、その技術を投入しています。だからPCM-3324とPCM-3348では、音質が大きく違うのです」

PCM-3324と同様に、徹底的な現場目線で作られたPCM-3348の試作機は旧CBS・ソニー六本木スタジオや信濃町スタジオへ持ち込まれ、レコーディング・エンジニアたちから歓迎されました。

「開発のプロジェクトが始まったとき、現場を知るべく六本木スタジオに泊まり込みで修行させてもらったのです。そこで私たち技術者が学んだのは、レコーディングが夜遅くまで長引いても、いかにオペレーションを誤らずに扱えるものを作るかということでした。例えば、操作子のレイアウトに関して“こういう配置にしたら誤操作を防ぐだろう”と考えるなど、さまざまな工夫を重ねました。そして個人的に最もこだわったのが、スイッチを押したときのフィーリング。カチンと入って、レコーダーに対して“任せたぞ”という信頼感を持てるようなものです。なので多少のコストは致し方ないと思い、世界中からさまざまなスイッチを取り寄せて、どれがベストか吟味したのです。また、PCM-3324が既に数多く使われていたので、24tr録音済みのテープをPCM-3348でも使えるように、機器間の互換性も入念に確認しましたね。甲斐あって、1988年のAESショウでは、実機を触ったスティーヴィー・ワンダーさんに“グッドだ!”と褒めてもらえました。そして発売後は、企画台数の400台が瞬く間に完売となったのです。ちょうどCDのマーケットが盛り上がりつつある時期だったので、PCM-3348も一つの時代を築くのに貢献できたのかなと思っています」

写真1 : PCM-3324+RM-3300(写真手前)とPCM-3348+RM-3348(同奥)。レコーダーとしての筐体サイズはほぼ同等だったが、PCM-3348ではトラック数が倍増しているため、さまざまな技術的工夫がなされた

写真2 : 旧CBS・ソニーの自社ビル。“黒ビル”とも呼ばれ、ここに入っていた旧CBS・ソニーレコード(現ソニー・ミュージックレコーズ)は1980年代以降、数々のCD作品を発売。その多くがPCM-3324やPCM-3348で録音されている(当ビルは現在売却されている)

サンプリング機能や可変クロスフェード

テープの互換性といった現場目線の特徴の数々

世界に普及したPCM-3348。ユーザーであった松尾は使用感についてこう語ります。

「ものすごく使いやすかったですし、操作子のレイアウト一つを取ってみても的確だったと思います。例えば、2つのスイッチを同時に押したとき、腕がクロスしてしまうようでは使いにくいわけです。だから適切な配置が求められるわけで、技術者の方々はレイアウトやスイッチのストローク具合、パンチ・イン/アウトのタイミングなど何から何まで現場で見て、最良の形を追求していました」

「ユニークだったのはサンプリングの機能ですね」と、鈴木が続けます。

「録り音の一部をメモリーにサンプリングできたのです。例えば1コーラス目のテイクが良くて、それを2コーラス目にも使いたいとき、目的のテイクをプレイバックしながらメモリー・スイッチを押すとサンプリングが始まり、しかるべきポイントで止めると終了。次に2コーラス目を再生しながら良きタイミングでサンプルをトリガーすると、選択したトラックに録音できたのです。今で言うコピー&ペーストですね。それまでは、同じことをしようとすると別のレコーダーに録ってからデジタル・マルチトラック・レコーダーに戻す、というプロセスが必要だったので、随分とクイックになったわけです。また、パンチ・インするときのクロスフェードが調整できるのも便利でした。スロー・テンポの曲で白玉のフレーズにパンチ・インしたいときなどはカーブをやや緩やかにするなど、ソースに応じて変えられるようになったのです」

タイム・コード用のトラックがあったのも、現場にとってはうれしいポイントだったそう。松尾が述べます。

「PCM-3324にも備わっていましたが、48trをフルで使えるというのは大きなインパクトでした。と言うのも、アナログ・マルチではコンピュ・ミックス(コンソールのフェーダー・オートメーションなどを使ったミキシング)を行うためにオーディオ・トラックへタイム・コードを記録せねばならず、そのタイム・コードに音声信号が干渉しないよう隣接するトラックを空白にすることもあったため、実際に使えるのは22~23trだったのです。だから48trすべてを使えるのは最高でした。そもそもPCM-3324からトラック数が倍増し、同じテープが使えて、24tr録音済みのものに追加の24trをダビングできるという仕様に現場は大喜びでしたね。PCM-3324で録った過去の曲に新しい音を足すことが容易でしたし、特定のパートを差し替えることも可能だったのですから」

「開発の段階では、互換性を持たせるのも簡単なことではなかったでしょう」と鈴木が続けます。

「音質にも違和感が全く無く、完成度の高い製品だったと思います。1980年代中盤以降はCDが主流の音楽メディアとなり、レコーディングにはPCM-3348、マスタリングにはPCMプロセッサーのPCM-1630やディスク・レコーダーのPCM-9000といったソニー製品が世界中で使われていました。PCM-3348という、自分たちレコーディング・エンジニアも開発に携わった製品が広く愛用されているというのは、見ていてとても誇らしかったですね」

ジェルマーノ氏は「PCM-3348が発売された直後、1/2インチ幅のテープで48trものデジタル・オーディオが扱えることに、ほぼすべてのクライアントが魅力を感じていました」と証言します。

「やがて私たちは、すべてのデジタル・マルチを11台のPCM-3348HR(24ビット対応モデル)に置き換えていくこととなりました。PCM-3348HRは、現在でも最高にグレイトな音質のレコーダーであり続けていると思います。そのサウンドはDAWとも健闘するでしょうし、もしかすると勝る場合だってあるかもしれません」

現場の魂の結晶とも言えるPCM-3324やPCM-3348は大きく世界に普及していきました。

写真1 : ソニーミュージックスタジオ東京に現在も常設されているPCM-3348HR。PCM-3348は最高16ビット/48kHz対応だったが、本機は24ビット/48kHzまでサポートしている。発売したのは1997年

写真2 : NYの名門スタジオ、旧The Hit FactoryにスタンバイしていたPCM-3348HR。オーナーを務めたトロイ・ジェルマーノ氏は、その音質を「現代のDAWを凌駕するクオリティかもしれません」と評する

エンジニア鈴木浩二が語るモニター・ヘッドホンの標準機

MDR-CD900ST

音楽制作を行う方であれば、一度は目にしたことがあるだろうモニター・ヘッドホンMDR-CD900ST。もともとは旧CBS・ソニー信濃町スタジオ(現ソニーミュージックスタジオ東京)で使うために開発され、1989年に業務用機器として発売。1995年には一般消費者向けにもリリースされて、現在まで30年以上もの間、多くの現場で使われています。

実は私もアシスタント時代に少しだけ開発に携わり、スタジオでミュージシャンが使いやすくソニーのキュー・ボックスと相性が良いヘッドホン、というコンセプトを共有していました。音が近く、演奏がきちんととらえられるように設計されているため、録音時のモニターに使用するとパフォーマンスしやすく、ミュージシャンたちからの評価はどんどん高まっていきました。例えばボーカリストにも“これでないと自分の声が判断できないから、ほかの機種は使わない”と言う方が多いですし、演奏者にとっても自身の表現しているものがダイレクトに伝わるのでしょう。また音楽のバランスもとらえやすいため、ソニーミュージックスタジオ東京のエンジニアは現在もミックス・チェックなどに使っています。

そしてアフターケア。部品交換や修理が容易という点で、業務用として使い勝手が良いのだと思います。例えば、イヤーパッドだけを換えるなどピンポイントな手入れも簡単に行えますし、スタジオ運営側からするとコスト的に助かるのではないでしょうか。そういった利便性と音質の両方が評価され、長きにわたり支持されているのだと思います。

ちなみに、MDR-CD900STは国内だけで発売され、海外ではMDR-V6やMDR-7506が発売されています。

写真1 : MDR-CD900ST。1989年の発売以来、国内の標準的なレコーディング用モニター・ヘッドホンとなっている

写真2 : 海外で発売されたMDR-7506